कबीर दास जी भारतीय संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपने दोहों और रचनाओं के माध्यम से समाज को दिशा दिखाई। उनका जीवन सादगी और मानवता की मिसाल था। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे, जिन्होंने जाति-पाति और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया।

कबीर दास जी का जन्म 1398 ई. में काशी में हुआ था और 1518 ई. में मगहर में उनका देहांत हुआ। कबीर दास जी के दोहे आज भी जीवन के गूढ़ सत्य को सरल शब्दों में व्यक्त करते हैं। सोचिए, कैसे एक जुलाहा समाज को सत्य और भक्ति का मार्ग दिखा सकता है?

आइए, उनके Kabir Das Ka Jivan Parichay और प्रेरणादायक जीवन को विस्तार से जानें और समझें कि किस तरह उन्होंने भक्ति आंदोलन में अपनी अलग पहचान बनाई।

Table of Contents

कबीर दास का जीवन परिचय (Kabir Das Ka Jivan Parichay Class 9)

Kabir Das Ji Ka Jivan Parichay संक्षेप में:

| विषय | जानकारी |

|---|---|

| पूरा नाम | संत कबीर दास |

| जन्म | 1398 ईस्वी, काशी (वाराणसी), उत्तर प्रदेश |

| पालक माता-पिता | नीरू और नीमा |

| गुरु | संत रामानंद जी |

| धार्मिक दृष्टिकोण | निर्गुण भक्ति और संत परंपरा |

| प्रमुख रचनाएं | बीजक, साखी, रमैनी, कबीर ग्रंथावली |

| भाषा | अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, हिंदी |

| सामाजिक योगदान | जाति-पाति, धार्मिक भेदभाव और पाखंड का विरोध |

| मृत्यु | 1518 ईस्वी, मगहर, उत्तर प्रदेश |

| विशेषता | हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश और भक्ति आंदोलन में योगदान |

| प्रसिद्ध कथन | “पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय।ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।” |

कबीर दास का जन्म और बचपन (Kabir Das ji Ka Jivan Parichay Class 11)

कबीर दास का जन्म

कबीर दास जी का जन्म 1398 ई. में काशी (वर्तमान वाराणसी) में हुआ था। उनके जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका पालन-पोषण एक मुस्लिम जुलाहा दंपति, नीरू और नीमा ने किया, जो कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार, कबीर दास जी को जन्म के तुरंत बाद माता-पिता ने त्याग दिया था, जिसके बाद नीरू और नीमा ने उन्हें गोद ले लिया।

उनकी परवरिश एक साधारण परिवार में हुई, जहां उन्होंने बाल्यकाल से ही सादगी और कड़ी मेहनत को अपनाया। जुलाहा परिवार में पले-बढ़े कबीर दास जी ने समाज के विभाजन और धार्मिक रूढ़ियों को निकट से देखा, जिससे उनके विचारों में गहराई आई।

कबीर दास का बचपन

कबीर दास जी का बचपन धार्मिक और सामाजिक प्रश्नों से भरा रहा। वे धार्मिक पाखंड और आडंबरों के घोर विरोधी थे। इसी जिज्ञासा और सत्य की खोज ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।

एक अन्य मान्यता के अनुसार, कबीर दास जी को रामानंद जी के शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि एक दिन रामानंद जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, और कबीर दास जी ने जानबूझकर उनके मार्ग में अपने आपको लिटा लिया। रामानंद जी के चरण कबीर दास के शरीर से स्पर्श कर गए और उन्होंने ‘राम राम’ का उच्चारण किया। इस घटना को कबीर दास जी ने अपना आध्यात्मिक दीक्षा क्षण माना और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार किया।

Kabir Das Education and Knowledge (कबीर दास की शिक्षा और ज्ञान)

कबीर दास जी ने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, क्योंकि उनका पालन-पोषण एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही कपड़ा बुनने का काम सीखा और अपना अधिकांश समय इसी कार्य में बिताया। हालांकि, उन्होंने समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंडों और सामाजिक अन्याय को देखकर गहन चिंतन और आत्ममंथन किया।

कबीर दास जी का मुख्य ज्ञान अनुभव और सत्संग से प्राप्त हुआ। वे स्वभाव से जिज्ञासु थे और साधु-संतों की संगत में रहकर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करते रहे। उनके विचारों पर संत रामानंद जी का गहरा प्रभाव पड़ा। कबीर दास जी ने रामानंद जी को अपना गुरु माना और उनके मार्गदर्शन में भक्ति और आध्यात्मिकता की गहराई को समझा।

कबीर दास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से समाज को शिक्षित करने का कार्य किया। उनकी रचनाएं न केवल आध्यात्मिक शिक्षा देती हैं, बल्कि मानवता, प्रेम, सत्य और सरलता का संदेश भी देती हैं। उन्होंने बिना किसी ग्रंथ या पांडुलिपि का अध्ययन किए, अपने अनुभवों और चिंतन के आधार पर जीवन के गूढ़ सत्य को समझा और व्यक्त किया।

कबीर दास जी की शिक्षा का मूल उद्देश्य समाज में व्याप्त अज्ञानता, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता को मिटाना था। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।

कबीर दास के शिक्षक

कबीर दास जी के प्रमुख शिक्षक स्वामी रामानंद थे। स्वामी रामानंद जी भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संतों में से एक थे और उन्होंने समाज में भक्ति और प्रेम का संदेश फैलाया।

गुरु बनने की कहानी:

कहा जाता है कि कबीर दास जी ने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन चूंकि वे एक जुलाहा परिवार से थे, इसलिए उन्हें सीधे शिष्य बनाना कठिन था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, कबीर दास जी ने एक दिन भोर में गंगा घाट पर रामानंद जी के आने का समय जानकर वहीं लेट गए। जैसे ही रामानंद जी वहां पहुंचे, उनका पांव कबीर दास जी के शरीर से टकराया और उनके मुख से अनायास ही “राम राम” निकल पड़ा।

कबीर दास जी ने इसे गुरु मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। स्वामी रामानंद जी ने भी उनकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया।

कबीर दास जी के गुरु स्वामी रामानंद जी के विचारों का उनके जीवन और रचनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो उनके दोहों और साखियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

read more: जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, शिक्षा, रचनाएँ और योगदान | Jaishankar Prasad Ka Jivan Parichay 2025

Kabir Das Poems and Literary Works | कबीर दास के दोहे और काव्य रचनाएं

कबीर दास जी हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे, जिनकी रचनाओं ने समाज को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने सरल और सहज भाषा में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं, जो आज भी जन-जन के हृदय को छूती हैं। उनकी कविताएँ मुख्यतः दोहों, साखियों और रमैनी के रूप में मिलती हैं, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों और सामाजिक सच्चाइयों को उजागर करती हैं।

कबीर दास जी की रचनाएँ धार्मिक आडंबर, जात-पात और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सशक्त आवाज थीं। वे सीधे, सरल शब्दों में गहरी बातें कहने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी भाषा सधुक्कड़ी थी, जिसमें हिंदी, ब्रज, अवधी और खड़ी बोली का मिश्रण मिलता है।

1. कबीर दास के दोहे (Kabir Das ke Dohe)

कबीर दास जी के दोहों को हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। दोहा एक प्रकार का छंद है, जिसमें दो पंक्तियाँ होती हैं और हर पंक्ति में 13-11 मात्राएँ होती हैं। उनके दोहे जीवन की सच्चाई, मानवता, आध्यात्मिकता और समाज सुधार जैसे विषयों पर आधारित हैं।

कबीर दास के प्रसिद्ध दोहे और उनके अर्थ:

कबीर दास जी के दोहे गहरे अर्थों से भरे होते हैं और हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। यहां कुछ प्रसिद्ध दोहे और उनके सरल अर्थ दिए गए हैं:

- “बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।

पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।।”

अर्थ: सिर्फ बड़े होने या ऊंचा कद पाने से कोई महान नहीं बन जाता, जैसे खजूर का पेड़, जो ऊंचा तो होता है लेकिन न तो राहगीरों को छाया देता है और न ही उसके फल आसानी से प्राप्त होते हैं। - “दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय।

जो सुख में सुमिरन करे, तो दुःख काहे को होय।।”

अर्थ: जब इंसान दुखी होता है, तब वह भगवान को याद करता है, लेकिन सुख में उसे भूल जाता है। यदि व्यक्ति सुख में भी भगवान को याद करे, तो दुख आएगा ही नहीं। - “माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय।

एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूगी तोय।।”

अर्थ: मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तुम मुझे रौंद रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें भी मिट्टी में मिल जाना होगा। यह दोहा विनम्रता और नश्वरता की सीख देता है। - “निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय।

बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाय।।”

अर्थ: अपने आलोचकों को हमेशा पास रखना चाहिए, क्योंकि वे बिना किसी साधन के ही आपके स्वभाव को सुधार देते हैं। - “पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय।

ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।।”

अर्थ: ग्रंथों को पढ़ने से ही कोई ज्ञानी नहीं बनता। सच्चा ज्ञान वही है, जो प्रेम को समझे और उसका पालन करे।

इन दोहों के माध्यम से कबीर दास जी ने मानवता, प्रेम और सादगी का संदेश दिया। उनके दोहे आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने का काम करते हैं।

2. कबीर दास की साखियां

साखी का अर्थ होता है ‘साक्ष्य’ या ‘गवाह’। कबीर दास जी की साखियाँ उनके अनुभवों और समाज में देखे गए सत्य की साक्षी के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। ये छोटी-छोटी शिक्षाप्रद कविताएँ हैं, जिनमें सरल शब्दों में गहरी बातें कही गई हैं।

प्रसिद्ध साखियाँ:

- साँई इतना दीजिए, जा में कुटुम समाय।

मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय॥ - अमर बेलि बिगसे नहीं, जो लगै नहीं दार।

हरि को भजे सो हरि का, और सब कूड़ा भार॥

साखियों के माध्यम से कबीर दास जी ने भक्ति, मानवता और ईश्वर भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने समाज को प्रेम और एकता का संदेश दिया।

3. रमैनी

कबीर दास जी की रमैनी काव्य रचना का एक विशेष रूप है, जिसमें वे ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और अध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करते हैं। रमैनी में गुरु महिमा, आत्मा-परमात्मा का संबंध और सत्य की खोज जैसे विषय शामिल होते हैं।

प्रसिद्ध रमैनी उदाहरण:

- मन लागो मेरो यार फकीरी में।

न धन चाहूँ, न रतन चाहूँ, न चाहूँ सोने की लंका॥

रमैनी के माध्यम से कबीर दास जी ने सांसारिक मोह-माया को त्यागकर आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति की राह पर चलने का संदेश दिया।

4. कबीर ग्रंथावली और बीजक

कबीर दास जी की रचनाओं को उनके शिष्यों ने संकलित किया और कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ में संकलित किया। इसके अलावा, बीजक कबीर दास की महत्वपूर्ण रचना है, जो तीन भागों में विभाजित है:

- साखी

- रमैनी

- सबद

बीजक में उनके आध्यात्मिक विचारों और भक्ति मार्ग की झलक मिलती है। यह ग्रंथ कबीर पंथियों के लिए प्रमुख धार्मिक ग्रंथ माना जाता है।

5. कबीर दास की भाषा और शैली

कबीर दास जी ने सधुक्कड़ी भाषा में अपनी रचनाएँ लिखीं, जिसमें हिंदी, ब्रज, अवधी, और फारसी के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और जनमानस के लिए सहज थी। वे प्रतीकों और उपमानों का प्रयोग कर अपनी बातों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते थे।

उनकी शैली में व्यंग्य, प्रश्नोत्तर और संवाद का भी प्रयोग देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को सुधारने और ईश्वर की भक्ति की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया।

Social Contributions of Kabir Das | कबीर दास का सामाजिक योगदान

कबीर दास जी एक महान समाज सुधारक थे, जिनका उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड और जाति-पाति के भेदभाव को समाप्त करना था। उन्होंने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से समाज को जागरूक किया और लोगों को प्रेम, सद्भाव और सच्ची भक्ति की राह दिखलाई।

कबीर दास जी ने न केवल धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किया, बल्कि समानता और भाईचारे का संदेश भी दिया। आइए उनके सामाजिक योगदान को विस्तार से समझते हैं।

1. धार्मिक एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना

कबीर दास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की रूढ़ियों का विरोध किया। वे मानते थे कि ईश्वर एक है और उसकी भक्ति के लिए किसी धर्म विशेष की आवश्यकता नहीं है। उनके दोहों में स्पष्ट संदेश मिलता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।

उदाहरण:

- अल्लाह, राम, रहीम, करीम, केशव, हरि, हज़रत नाम।

सब में एकै नूर है, कौन भला, कौन घात॥

उन्होंने धार्मिक भेदभाव को मिटाने और सभी को प्रेम और सद्भाव से रहने की प्रेरणा दी।

2. जाति-पाति और भेदभाव का विरोध

कबीर दास जी जाति-पाति और ऊंच-नीच के भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य की महानता उसके कर्मों से होती है, न कि जन्म से। वे जातिवाद को समाज की सबसे बड़ी बुराई मानते थे और इसके विरुद्ध अपने दोहों के माध्यम से आवाज उठाई।

उदाहरण:

- जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।

मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान॥

उन्होंने समाज को यह सिखाया कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी को भी जाति या धर्म के आधार पर नीचा नहीं समझना चाहिए।

3. अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड का विरोध

कबीर दास जी ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और धार्मिक आडंबरों की कठोर आलोचना की। वे बाहरी दिखावे और कर्मकांडों को व्यर्थ मानते थे। उनका मानना था कि सच्चा ईश्वर प्रेम और सेवा में है, न कि मंदिरों, मस्जिदों या मूर्तियों में।

उदाहरण:

- पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूँ पहार।

घर की चक्की क्यों न पूजूँ, जो पीसे सारा संसार॥

इस प्रकार कबीर दास जी ने लोगों को सच्चे ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाया।

4. सामाजिक समानता और न्याय की शिक्षा

कबीर दास जी ने समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए कार्य किया। वे मानते थे कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान या तुच्छ नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। उन्होंने मेहनतकश वर्ग को सम्मान देने की बात कही और श्रम की महत्ता को रेखांकित किया।

उदाहरण:

- साई इतना दीजिए, जा में कुटुम समाय।

मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय॥

कबीर जी ने संतोष और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा दी।

5. महिला सशक्तिकरण का संदेश

कबीर दास जी ने महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की बात भी कही। उन्होंने समाज में व्याप्त महिला विरोधी मानसिकता का विरोध किया और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने की वकालत की।

उदाहरण:

- नारी नर की खान है, सो कहिए सब जान।

जो ये ना होती जगत में, धरती पावन थान॥

इस प्रकार कबीर दास जी ने महिलाओं के महत्व को उजागर किया और समाज में उनके सम्मान की बात कही।

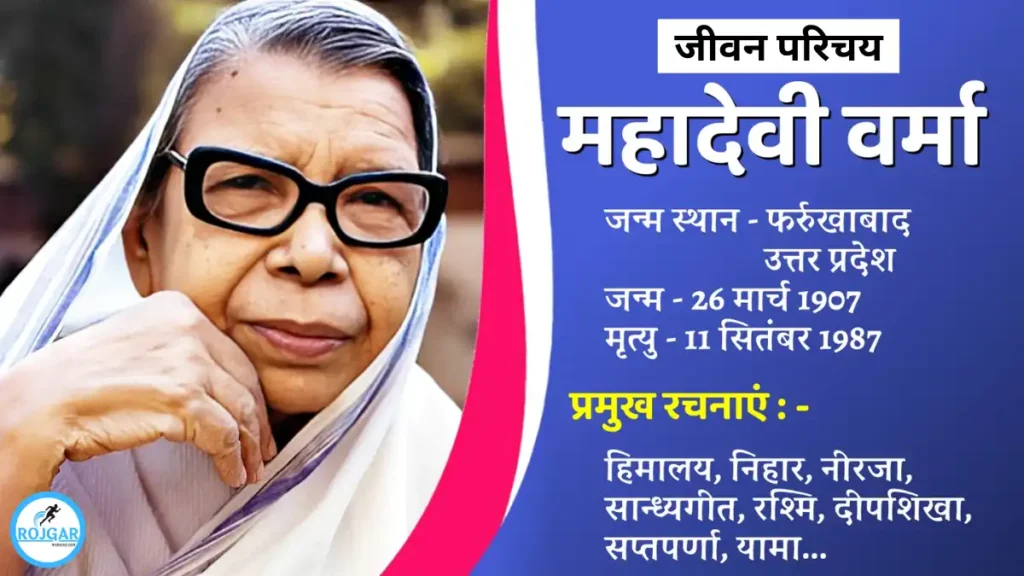

read more: महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, रचनाएँ, पुरस्कार और योगदान: mahadevi verma ka jivan parichay 2025

Death of Kabir Das | कबीर दास की मृत्यु

कबीर दास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मगहर नामक स्थान पर हुई। उनकी मृत्यु को लेकर भी कई कथाएं प्रचलित हैं, जो उनकी आध्यात्मिक महानता को दर्शाती हैं।

1. मगहर में मृत्यु का कारण

उस समय यह मान्यता थी कि जो व्यक्ति काशी (वाराणसी) में प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि मगहर में मृत्यु को नरक का द्वार माना जाता था। कबीर दास जी ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए अपनी अंतिम सांस मगहर में लेने का निर्णय लिया।

उनका मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति स्थान विशेष पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यक्ति के कर्म और सच्ची भक्ति से होती है। इस प्रकार, उन्होंने समाज को यह सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए पवित्र स्थानों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पवित्र मन ही पर्याप्त है।

कबीर दास जी ने कहा:

“जो काशी तन तजै कबीरा, रामे कौन निहोर।

जो मघर तन तजै कबीरा, राम ही राखै जोर॥”

इसका अर्थ है कि यदि ईश्वर वास्तव में सर्वशक्तिमान हैं, तो वे काशी या मगहर कहीं भी अपने भक्त को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं।

2. कबीर दास की मृत्यु के समय चमत्कार

कबीर दास जी की मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों के बीच विवाद हुआ। हिंदू मानते थे कि कबीर दास जी हिंदू थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों से होना चाहिए। वहीं, मुस्लिम अनुयायी उन्हें अपना संत मानते थे और इस्लामी परंपराओं के अनुसार उन्हें दफनाना चाहते थे।

कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु के बाद चादर हटाई गई, तो वहां फूलों का ढेर पाया गया। इस चमत्कार को देखकर दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से उन फूलों को बांट लिया। हिंदुओं ने फूलों का दाह संस्कार किया और मुसलमानों ने फूलों को दफन कर दिया।

आज भी मगहर में कबीर दास जी की समाधि और मकबरा दोनों मौजूद हैं, जो हिंदू-मुस्लिम एकता और धार्मिक सौहार्द का प्रतीक माने जाते हैं।

कबीर दास जी अमर हैं, क्योंकि उनके विचार और शिक्षाएं आज भी समाज को दिशा दिखाती हैं। उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।

Kabir Das ji Ka Jivan Parichay hindi me FAQs

Kabir Das Ji Ka Jivan Parichay से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

कबीर दास जी का जन्म कब और कहां हुआ था?

कबीर दास जी का जन्म 1398 ई. में काशी (वर्तमान वाराणसी) में हुआ था।

कबीर दास जी का ‘बीजक’ क्या है और इसका महत्व क्या है?

‘बीजक’ कबीर दास जी की रचनाओं का प्रमुख संकलन है, जिसमें उनके दोहे, साखियां और रमैनी शामिल हैं। यह ग्रंथ उनके विचारों और शिक्षाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

कबीर दास जी की शिक्षाएं आज के समाज में कैसे प्रासंगिक हैं?

कबीर दास जी की शिक्षाएं आज भी जातिवाद, धर्म के नाम पर भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ एक प्रेरणा स्रोत हैं। वे प्रेम, सादगी और सत्य पर जोर देते थे, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

कबीर दास जी का भक्ति आंदोलन में क्या योगदान था?

कबीर दास जी ने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड और आडंबरों का विरोध करते हुए भक्ति मार्ग को सरल और सुलभ बनाया।

कबीर दास जी के दोहे किस भाषा में लिखे गए थे?

कबीर दास जी के दोहे सरल और प्रभावशाली लोकभाषा में लिखे गए थे, जिनमें ब्रज, अवधी और भोजपुरी का मिश्रण देखने को मिलता है।

कबीर दास जी की मृत्यु कैसे और कहां हुई?

कबीर दास जी की मृत्यु 1518 ई. में मगहर (उत्तर प्रदेश) में हुई थी।

कबीर दास जी कौन थे और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था?

कबीर दास जी एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका मुख्य उद्देश्य धार्मिक पाखंड और जाति-भेद का विरोध करना था। वे प्रेम, एकता और मानवता का संदेश देते थे।

कबीर दास जी ने किस सामाजिक बुराई का विरोध किया?

कबीर दास जी ने धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया।

कबीर दास जी के गुरु कौन थे?

कबीर दास जी के गुरु रामानंद जी थे, जो भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संतों में से एक थे।

कबीर दास जी की प्रमुख रचनाएं कौन-कौन सी हैं?

कबीर दास जी की प्रमुख रचनाएं बीजक, साखी, रमैनी और कबीर ग्रंथावली हैं।

कबीरदास जी का जीवन परिचय हिंदी में?

कबीर दास जी भारतीय संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1398 ई. में काशी (वाराणसी) में हुआ था। वे धार्मिक पाखंड और जाति-भेदभाव के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज को प्रेम, मानवता और सच्चाई का संदेश दिया।

कबीर कितने पढ़े-लिखे हैं?

कबीर दास जी औपचारिक रूप से पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन वे अपने अनुभवों और आत्मज्ञान के माध्यम से अत्यंत विद्वान थे।

कबीर की मृत्यु कहां हुई थी?

कबीर दास जी की मृत्यु 1518 ई. में उत्तर प्रदेश के मगहर में हुई थी।

कबीर तुलसीदास का जीवन परिचय क्या है?

कबीर दास जी और तुलसीदास जी दोनों ही भक्ति काल के महान संत थे। कबीर ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और मानवता का संदेश दिया, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और भगवान राम की भक्ति का प्रचार किया।

कबीर का पूरा नाम क्या है?

कबीर दास जी का पूरा नाम केवल ‘कबीर’ ही प्रचलित है। उन्हें सम्मानपूर्वक ‘कबीर दास’ कहा जाता है, जिसका अर्थ है ‘कबीर सेवक’।

कबीर की शिक्षा कहाँ तक हुई थी?

कबीर दास जी ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने जीवन से शिक्षा ली और अनुभवों के आधार पर गहन ज्ञान अर्जित किया।

कबीर का जीवन परिचय NCERT?

NCERT की पुस्तकों में कबीर दास जी को भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत के रूप में दर्शाया गया है। वे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने वाले महान संत थे, जिनकी रचनाओं में धर्म, समाज और मानवता पर गहन विचार मिलते हैं।

साखी शब्द का अर्थ क्या है?

साखी का अर्थ है ‘साक्ष्य’ या ‘गवाही’। कबीर दास जी ने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से जीवन के गूढ़ सत्य को सरल शब्दों में व्यक्त किया है।

कबीर हक्सर कौन थे?

कबीर हक्सर का कबीर दास जी से कोई संबंध नहीं है। वे एक अलग व्यक्ति थे, जिनका नाम ऐतिहासिक या साहित्यिक रूप से कबीर दास जी से जुड़ा नहीं है।

Conclusion | निष्कर्ष

कबीर दास जी का जीवन हमें सादगी, प्रेम और मानवता का संदेश देता है। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और अपने दोहों के माध्यम से लोगों को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें प्रेम, सद्भाव और सहिष्णुता की राह पर चलने की प्रेरणा देती हैं। कबीर दास जी के विचार और काव्य, जीवन के गहरे अर्थों को सरल भाषा में व्यक्त करते हैं, जो हर युग में समाज को दिशा दिखाते रहेंगे।